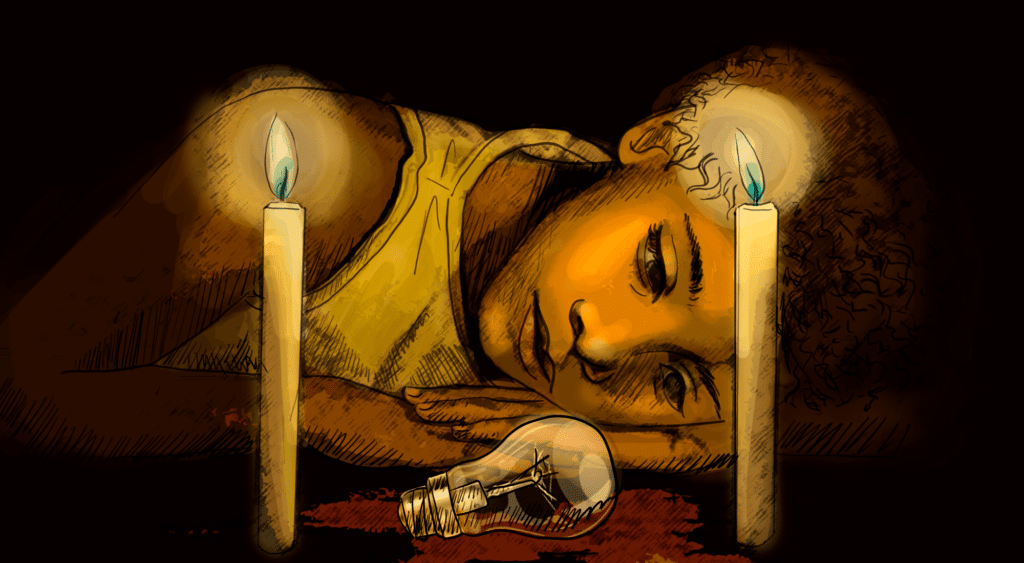

Miles de familias en la periferia de Maicao viven sin suministro eléctrico. Algunos, como Karinei, llevan más de cuatro años a oscuras, empujados a la miseria por no poder pagar unos miles de pesos.

Ilustra: Stella Maris (Cortesía La Cola de Rata).

En casa de Karinei Rojas quien mejor vive son los gatos. Tiene dos, y se pasan el día saltando dentro de casa o dormitando en los rincones que caigan. Su dueña, en cambio, tiene que avanzar a tientas, tratando de no tropezar con alguna silla o con cualquiera que sea el cacharro que hayan tirado los gatos al suelo. Karinei vive a oscuras desde el año 2016, una odisea en la que sus cinco hijos la han acompañado.

Karinei es oriunda de Venezuela y migró a Colombia con su esposo en el año 2015. Ese mismo año improvisó un cambuche junto a la carretera que conduce a Maicao, y a finales de este se mudó a Renacer II, un caserío fundado por migrantes e indígenas en un lote ubicado en la periferia de Maicao (La Guajira).

“Cuando ocupamos este lote, una empresa nos ofreció tener electricidad, pero nos querían cobrar el doble de lo que costaba el servicio. Se aprovecharon de que no teníamos otra fuente de donde conectarnos. Aún así aceptamos, pero acceder a un poco de luz se volvió carísimo”, cuenta. Un día dejó de pagar la electricidad, se la cortaron, reconectó los cables y le respondieron llevándose el contador. Así hasta hoy.

«Los primeros días fueron horribles, una sensación de impotencia enorme. Me han hecho sentir una delincuente, pero mi único delito es no tener dinero para pagar», relata Karinei. «Luego de eso, nos tocó conectarnos de forma irregular a unos postes de energía más lejanos, pero los habitantes de esos sectores nos cortaron los cables. En los barrios vecinos miran a las personas de mi comunidad fatal porque claro, vivimos a oscuras. Piensan que somos locos. No entienden que si no tenemos luz es porque no podemos. ¿Quién va a querer vivir así por gusto?», añade.

Karinei habla sin tapujos y con la confianza que dan casi cinco años sobreviviendo a la miseria. Incluso se permite bromear sobre el estado de su vivienda: «Aquí el polvo y el desorden no se notan, es una ventaja».

Ella relata sus desventuras mientras prepara el almuerzo en un fogón de leña, porque gas tampoco tienen. El menú de hoy consiste en tajadas de plátano verde con rodajas de queso y salchichón que el día anterior dejó refrigerando en casa de una amiga a diez minutos de distancia. «Como ves no puedo comprar carne ni pescado, primero porque cuestan dinero y luego porque necesitan frío. Lo más fino que comemos son salchichas y cuando puedo lentejas. Mi marido hoy está trabajando en Riohacha y cuando puede nos manda dinero, que si no ni eso».

La historia de Karinei es la de los migrantes de la última década. Una vida cómoda abandonada sin discreción que, de repente y sin saber bien cómo, se convierte en una espiral de caminatas, deudas, desempleo y facturas imposibles de pagar. «En mi caso todo se torció cuando a mi marido lo despidieron. Yo dictaba clases dirigidas y los enlazaba con trabajos domésticos, pero sin los ingresos de mi esposo era imposible subsistir. Teníamos una deuda enorme con un banco y no ganábamos más de unos miles de bolívares al año. No nos quedó otra que venirnos para acá».

«Después de cuatro años te acostumbras, pero sigo llevando muy mal el levantarme por la mañana y no poder asearme en condiciones, porque no contamos con una tubería que llegue hasta mi casa. También echo mucho de menos poner una lavadora, sobre todo para la ropa grande. La pequeña normalmente la voy apañando, pero la ropa de trabajo de mi marido y las sábanas es prácticamente imposible si no tienes una lavadora», reconoce Karinei.

Hoy en día destinan sus ínfimos ingresos a comprar comida barata, a la educación de sus hijos y a pagar deudas. Tras eso, no le queda ni las vueltas en la cartera. «Y aún soy afortunada, porque el colegio que es dueño de este lote decidió que nos quedemos aquí. Ellos son muy comunitarios y en la medida que pueden nos ayudan con los niños».

Compartiendo una luz

Renacer II es una de las poblaciones colombianas que permanecen a oscuras todo el tiempo. Según datos del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (Ipse), hay 1.710 localidades rurales en Colombia en donde se calcula que 128.587 personas solo acceden al servicio entre cuatro y doce horas al día.

Si bien departamentos como La Guajira, en el norte de Colombia, tienen los más altos potenciales para la generación de energía eólica y solar del país, sus comunidades wayúu y población migrante que lo habitan viven en la miseria absoluta, sin posibilidades de encender siquiera una lámpara para iluminarse en las noches.

Ante esta realidad, en alianza con Recon, TIKA y Aldeas Infantiles, hicimos la entrega de lámparas que hacen uso de energía solar para iluminar con linternas, reflectores, bombillos y cargar teléfonos. Para las familias beneficiadas esto no representa un gasto. Al contrario, ahora el dinero que empleaban para adquirir velas, lámparas de queroseno u otros sistemas de iluminación, podrá ser destinada a otras actividades que mejoren su comodidad y calidad de vida.

“Estamos muy agradecidos por estas lámparas. Ya era tiempo de hacer gestiones, de traernos un poco de energía eléctrica, no puede ser que en pleno siglo XXI haya familias que vivamos en estas condiciones”, denuncia Karinei. A pesar de que su vivienda está localizada entre grandes obras de infraestructura con las cuales se genera la energía con la que se mueven industrias y ciudades, esta no cuenta con un mínimo de electricidad para salir de las tinieblas. “Ahora vamos a tener como iluminar en las noches, los niños van a poder hacer las tareas, yo voy a poder cargar el teléfono y no me tocará caminar para cargarlo donde los vecinos. Estas soluciones serán un gran avance para nosotros”, finaliza.