Un balón de fútbol fue el regalo de cumpleaños que este año recibieron Jesús y Jader Luis, y aunque sea de segunda, para ellos importa más que aguante la ‘patá’ que va a llevar en la cancha de arena donde juegan; mientras que Mary, su hermana contemporánea, quiere un par de sandalias rosadas, para no andar descalza en la calle, porque las que tenía se le rompieron hace pocos días.

Mary, Jesús y Jader Luis son solo tres de los trece niños que viven en la casa de Ana Cecilia Samper, su abuela, a quien en el barrio apodaron “La Cechi”. Ella tiene 67 años y es nieta, hija y madre de pescadores. Nació en Trojas de Cataca, pero hace 21 años vive en Isla del Rosario, un corregimiento de Tasajera al que llegaron después de sufrir el desplazamiento que trajo consigo el conflicto armado en los pueblos palafitos del Magdalena. Aquí vivieron durante la adolescencia sus hijos y han vivido toda su vida sus nietos.

En Isla del Rosario, un pueblo conformado por ocho mil habitantes, aproximadamente el 80% de ellos, sin exceptuar a los niños, están relacionados de alguna manera con la pesca de mariscos que sacan de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Desde hace dos décadas, Ana viene pelando y vendiendo las jaibas que le compraba primero a su esposo, luego a sus hijos y ahora a sus nietos, quienes ante la falta de clases por la pandemia están optando por adoptar las tradiciones pesqueras de sus ancestros.

En el costado derecho del puente que sirve de principal acceso al pueblo se reúnen las peladoras de mariscos en los días de mayor abundancia. Hasta aquí acompañamos a Ana y a dos de sus nietos, que la ayudan cargando sus utensilios de trabajo. La escena se repite a medida que aparecen las demás matronas, las de las casas cercanas, que van acompañadas por sus hijas y sobrinas, también en la niñez. Se ubican desordenadamente en el espacio disponible, a medida que van llegando, inclusive dándose la espalda una a otra. A las nueve de la mañana ya hay ocho peladoras y unos diez niños jugando, corriendo y riendo. La rutina empieza.

Ana coge una de las sillas plásticas que hay en un rincón, se lava las manos y agarra su ponchera. A un costado hay un caldero encima de la leña encendida. Le advierte a sus nietos que no se acerquen a él “si no quieren ver al diablo encuero”. Cuarenta libras de jaiba fresca empiezan a cambiar de color a medida que las va limpiando. Con un colador de mango larguísimo las saca de la olla y las vierte en las vasijas plásticas que tiene en sus piernas. Las demás mujeres se ríen penosas ante nuestra presencia, parece que su rutina se ha alterado.

De vez en cuando y de cuando en vez, la labor se interrumpe porque uno de los niños se cayó y se raspó la pierna, entonces la abuela que lo tiene bajo su cuidado detiene el oficio y entre regaños y cantaleta lo socorre. Los demás niños se ríen o miran atónitos la raspadura y al pasar unos minutos se reanuda el juego. Ana Cecilia cuenta que gracias a los niños la rutina no se vuelve aburrida; en condiciones normales, los niños mayores estarían en clases y los más pequeños son los que la acompañan, pero desde que se decretó el cese de clases presenciales los niños grandes la ayudan más y le hacen mandados a cambio de cualquier moneda.

“Desde que empezó la pandemia ellos se la han pasado haciendo mandados, eso les sirve para ganarse así sea mil pesitos diarios para ayudar a sus papás. Aquí vivimos familias desplazadas, que tuvimos que abandonar nuestras casas por el temor a la guerra, y desde entonces no hemos tenido buenos ingresos. Sobrevivimos de lo que sacamos de la Ciénaga y de las ayudas que nos llegan. Los niños por ejemplo, cuando llega diciembre se ponen en la orilla de la carretera a la espera de la gente de buen corazón que los ve y ve nuestra pobreza y nos regala mercaditos, ropa o juguetes en Navidad”, afirma.

Mientras habla, Mary llega con su padre, Carlos Samper, quien en sus manos trae lo producido en su jornada de pesca. Los niños corren a abrazarlo, pues cuando zarpa puede durar hasta una semana por fuera de casa. Carlos es uno de los hijos menores de Ana, él recuerda que antes “tenían su casa mar adentro, pero sus papás los sacaron a cuando se presentó la masacre de la Ciénaga Grande, por miedo a que les pasara algo”, además confiesa que de no ser por la pesca, la única esperanza que sus hijos tendrían de comer sería mendigando.

Por su experiencia, Carlos asegura que entre diciembre y enero las jaibas se desaparecen de la laguna. Regresan a mediados de febrero, y a finales de marzo es el apogeo de la cosecha, que dura 40 días. A finales de mayo, cuando llegan las lluvias, los animales pierden tamaño. En una buena faena se pueden recoger hasta 200 libras de jaiba. El año pasado logró la hazaña de llenar medio bote de camarones y salir del agua con 300 libras en la mitad del tiempo. Hoy a duras penas consiguió llenar un tercio.

“Eso fue porque esta vez no me llevaste”, dice Mary en tono de burla. Ella en los últimos meses ha acompañado algunas veces en su oficio a su padre. Aunque Ana le ha intentado enseñar el oficio de limpiar jaibas, prefiere pescar o vender, porque eso no la aburre. Tampoco puede asistir a clases virtuales, porque el colegio en el que estudia rechazó esta medida porque los estudiantes no cuentan con las condiciones mínimas para la virtualidad. “Entonces lo que me queda es acompañar a mi papá. A mi me gusta bastante ir a pescar con él”, añade.

Entre las calles y callejones de las casas pintorescas de Isla del Rosario es común encontrarse con la escena de niños o niñas cargando con poncheras llenas de mariscos a la venta. A Mary y sus hermanos les toca vender la jaiba en los comercios que están en la orilla de la carretera o a los conductores que se detienen en un costado a comprar los mariscos a un precio económico. Carlos le prometió que con el dinero que obtenga le compraría unas nuevas sandalias.

Una necesidad humana que afecta al medio ambiente

Mary regresa a casa a medio día. Cuando había clases, a esa hora regresaba de estudiar y encontraba despiertos a sus primos más pequeños. Ahora, se esfuerza por vender todo antes del almuerzo. Luego de comer inician los juegos.

Jader Luis saca el balón y los trece niños se van a la cancha a jugar fútbol. Como si se tratara de un partido en el Bernabéu, las risas y gritos de los niños alborotan el ambiente y despiertan emociones. De repente, a mitad del partido uno de ellos patea la pelota con tanta fuerza que va a parar en las inmediaciones de la Ciénaga. El culpable se niega a ir a buscarla argumentando que hay malos olores en ese lugar. Ningún otro niño quiere tomar su lugar. Resulta que la causa que emana la pestilencia no es otra que la acumulación de heces humanas flotando en la orilla del cuerpo de agua.

La casa donde viven Ana Cecilia, sus hijos y nietos está ubicada a escasos 30 metros de la Ciénaga. Para ellos la Ciénaga además de servir como punto de embarcación de canoas, la frecuentan al momento de hacer sus necesidades.

“A uno le gustaría poder contar con condiciones mejores, con un baño en su casa, pero cómo hace uno si no tiene cómo hacerlo. Le toca a uno usar una bacinilla y echar eso en la Ciénaga”, señala Ana. Isla del Rosario pertenece a la larga cadena de corregimientos ubicados a orillas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que no acceden a proyectos de saneamiento básico y que, por ende, sus habitantes deben deponer y arrojar sus desechos al agua.

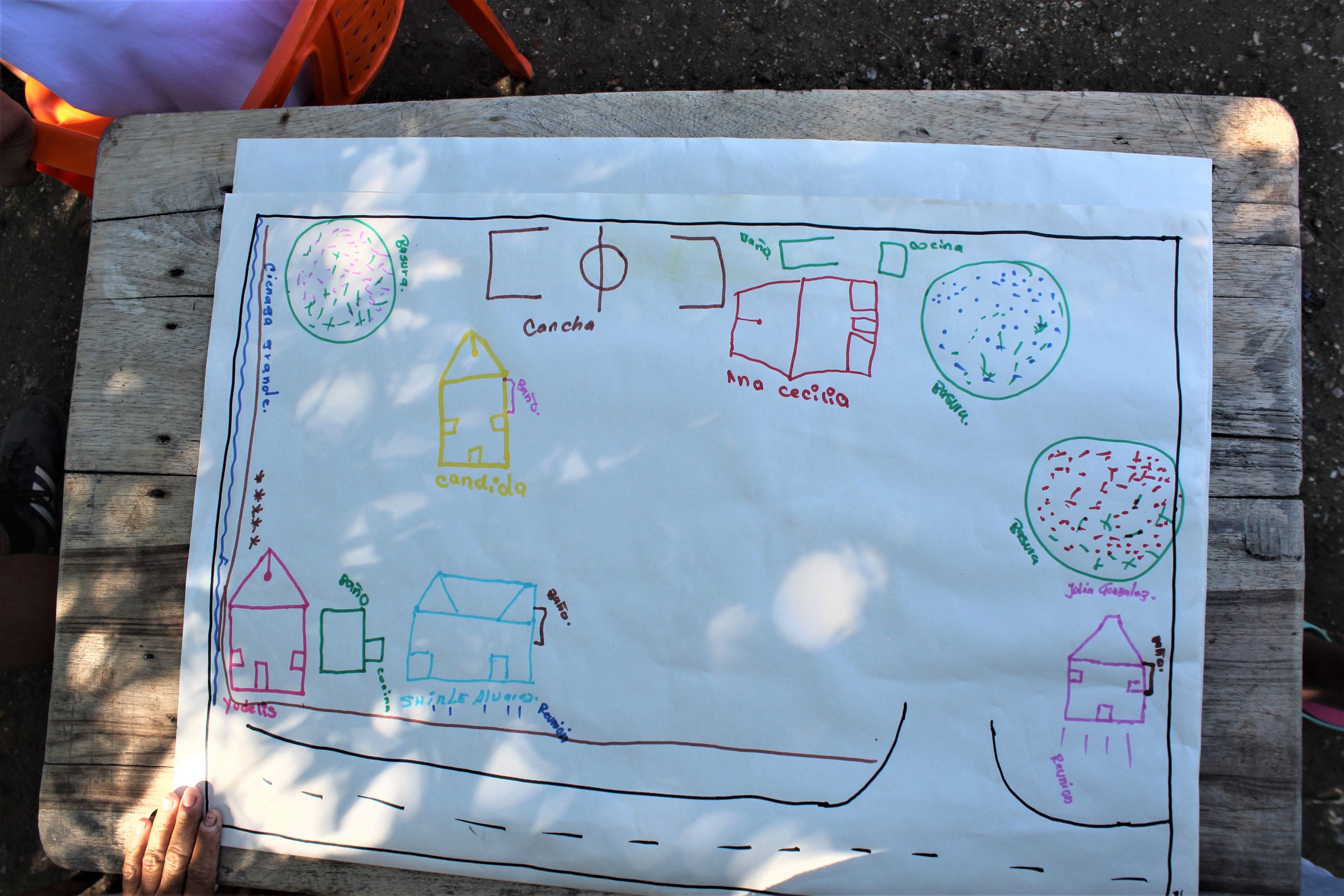

En un ejercicio de mapeo, los niños de la Ciénaga dibujaron el entorno que rodea a su hogar. Cerca de este identificaron varios focos de contaminación.

Con el propósito de compartir oportunidades y bienestar a través de un saneamiento digno y seguro, que beneficie principalmente a niños y adultos mayores que a diario se exponen a los peligros de defecar al aire libre, hicimos la instalación de nuestras tecnologías de Baños Gratos en el hogar de Ana Cecilia y otras cuatro familias de la comunidad de Isla del Rosario.

“Estoy segura de que estos baños nos traerán un gran beneficio a nosotros. Ahora mis niños van a contar con un inodoro seguro al que podrán ir cuando lo necesiten, sin tener que exponerse a que todo el mundo ande viéndolos o a encontrarse con algún animal salvaje”, comenta Ana Cecilia.

Además, estamos convencidos de que lograremos disminuir esta práctica que contaminan a la Ciénaga, promoviendo que esta retome su vitalidad y deje de ser un vertedero de heces humanas. “A mí me da miedo a veces cuando voy a la Ciénaga, porque ya hemos visto a las ciegas, que son unas culebras. Ahora voy a usar este bañito, que está bien bonito”, finaliza Mary.

Mary, Jesús, Jader Luis y los niños de la Ciénaga cuentan ahora con un baño en casa que dignifica el uso de inodoros o sanitarios y evitando que siga siendo una acción practicada bajo condiciones de necesidad, como si fuera un juego de niños.